Содержание:

Копчик [oscoccygis (PNA, INA, BNA)] — непарная кость, нижняя область позвоночного столба человека.

Копчик строение и диагностика

Строение копчика

В первом копчиковом позвонке различают:

- тело позвонка,

- недоразвитые поперечные отростки,

- и суставные отростки, которые называют копчиковыми рогами (cornua соссуgea).

1 — копчиковые рога, 3 — копчиковые позвонки

В остальных копчиковых позвонках поперечные и суставные отростки почти полностью редуцированы.

Верхняя поверхность первого копчикового позвонка соединяется с телом V крестцового позвонка посредством пол у подвижного соединения — junctura sacrococcygea. Между телами V крестцового и I копчикового позвонков располагается межпозвоночный диск (discus interverte- bralis). Крестцовые рога (cornua sacralia) и копчиковые рога образуют парный синдесмоз.

С крестцом К. соединяют парные связки:

С крестцом К. соединяют парные связки:

- поверхностная и глубокая дорсальные крестцово-копчиковые (ligg. sacrococcygea dorsalia superficial et pro- fundum),

- вентральная крестцово-копчиковая (lig. sacrococcygeum ventrale),

- и латеральная крестцово-копчиковая (lig. sacrococcygeum lat.).

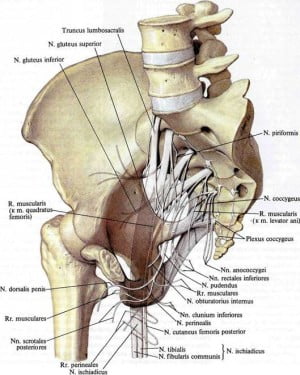

К боковым поверхностям К. прикрепляется парная копчиковая мышца, которая начинается от седалищной ости седалищной кости. К верхушке К. прикрепляется наружный сфинктер заднего прохода (m. sphincter ani ext.), одна из основных мышц, регулирующих произвольное замыкание анального канала. К. и прилежащие к нему образования снабжаются кровью из ветвей непарной срединной крестцовой артерии (а. sacralis mediana), которая начинается от брюшной аорты у места ее деления, проходит по средней линии вдоль передней поверхности крестца и копчика. Отток крови от К. проходит по срединной копчиковой вено (v. sacralis mediana). Лимфа отводится по лимф, сосудам, которые впадают в крестцовые лимф, узлы (nodi Jymphatici sacrales). К. иннервируют ветви копчикового нервного сплетения (plexus coccygeus).

Клиническое обследование

Клиническое обследование больных, болеющих различными заболеваниями К., производят в коленно-локтевом положении. При осмотре области К. отмечают изменения кожных покровов — наличие свищей, кровоподтеков.

Изменения контуров этой области видны лишь при значительных по величине новообразованиях или деформациях. Пальпации через кожу доступна лишь задняя поверхность К., где из-за значительного слоя подкожной клетчатки определимы лишь грубые деформации К.

Гораздо более информативно пальцевое ректальное исследование К. Пальпации доступна вся передняя поверхность К. Определяют наличие деформаций, степень подвижности К., болезненность при надавливании на него.

В диагностике патологии К. большую роль играет рентгенол. исследование. Для этого после подготовки кишечника производят два снимка: задний (центральный луч направлен на 2—3 см выше симфиза с небольшим наклоном трубки в краниальном направлении) и боковой (центральный луч направлен на верхнезадний отдел ягодичной области перпендикулярно к плоскости стола; ноги пациента согнуты в коленных и тазобедренных суставах).

Для дифференциальной диагностики и уточнения характера и распространенности изменений по специальным показаниям применяют рентгенографию с основным увеличением изображения, ангиографию, фистулографию, контрастные методы рентгенол. исследования прямой кишки и мочевого пузыря.

На рентгенограммах К. различают тело, рога, поперечные отростки позвонка и тела убывающих по величине остальных трех-четырех позвонков. Между позвонками у детей видны узкие промежутки (синхондрозы). Вместе с крестцом К. на боковом снимке образует одну дугу. Нередко на снимке обнаруживают различные варианты строения К.: слияние I копчикового позвонка с крестцом, отсутствие или недоразвитие К., увеличение состава копчиковых позвонков и др.

Врожденное отсутствие К. наблюдается исключительно редко. Как правило, аномалии развития К. сочетаются с аномалиями развития крестца. Спинномозговая грыжа представляет собой выпячивание оболочек спинного мозга через дефекты крестца и Копчика. В области К. встречаются своеобразные врожденные образования — хвостовые придатки, в состав которых могут входить копчиковые позвонки.

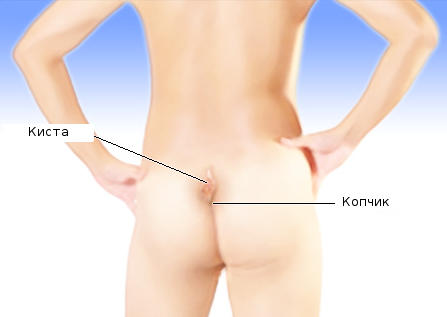

К врожденным заболеваниям облают К. относится эпителиальный копчиковый ход — углубление, к-рое оканчивается полостью, содержащей волосы. При заращении в полости образуется так наз. эпителиальная киста. Заболевание бессимптомное, при инфицировании хода или кисты появляются симптомы местного нагноения, что требует оперативного лечения.

Повреждения копчика

Повреждения копчика:

- ушибы,

- разрывы связок,

- вывихи,

- переломы.

Огнестрельные ранения К. наблюдаются в 1% случаев огнестрельных повреждений таза.

Характер травмы зависит от положения таза в момент падения. Вывих К. возможен во время родов. Клинические проявления травм К.:

- болевые ощущения в крестцово-копчиковой области, особенно при сидении;

- болезненность при пальпации К.;

- деформация К. при ректальном пальцевом исследовании.

Переломы К. и разрывы у детей синхондрозов между копчиковыми позвонками или крестцово- копчикового соединения нередко сопровождаются смещением дистального фрагмента кпереди, что видно особенно хорошо на боковой рентгенограмме. Лечение: постельный режим (больные должны лежать на щите или резиновом надувном круге 7—10 дней); тепловые процедуры; репозиция отломков копчиковых позвонков при переломах безрезультатна; для уменьшения болей применяют пресакральные блокады, свечи с анестезином. Частым последствием травмы Копчика является посттравматическая кокцигодиния.

Воспалительные заболевания копчика

Воспалительные заболевания К. (туберкулез, остеомиелит и др.) наблюдаются крайне редко, сопровождаются деструкцией кости и изменениями в мягких тканях — натечный абсцесс, свищи. В лечении их используют консервативные методы и оперативное вмешательство.

Новообразования К. встречаются также редко. Наиболее типичны — липомы, лимфангиомы, тератомы. Опухоли К., распространяющиеся кпереди, вызывают сдавление прямой кишки. На рентгенограмме обнаруживают разрушенные кости при злокачественных опухолях, при тератомах определяют плотные включения в опухоли, иногда имеющие костную структуру. Лечение опухолей хирургическое.

Прогноз при опухолях К. у детей, особенно новорожденных, нередко неблагоприятный.