Содержание:

- 1 Костная пластика

- 1.1 Виды костной пластики

- 1.2 История развития костной пластики

- 1.3 Процесс образования новой кости

- 1.4 Выбор трансплантата

- 1.5 Показания для костной пластики

- 1.6 Техника костной пластики

- 1.7 Несвободная практика костной пластики

- 1.8 Реконструктивная костная пластика

- 1.9 Использование костного трансплантата для реконструкции носовой перегородки

Костная пластика

Костная пластика (греч. plastike ваяние, пластика; син. остеопластика) — хирургическая операция, производимая для восстановления целости или изменения формы кости человека, а также с целью стимуляции регенераторных процессов в костной ткани и связанная с перемещением собственных или чужеродных костных фрагментов.

Виды костной пластики

Существует три основных вида костной пластики:

- аутопластика, при которой используют собственные кости оперируемого;

- аллопластика, когда используют кости другого индивидуума, принадлежащего к тому же виду;

- ксенопластика [прежний термин — гетеропластика] — пересадка кости, взятой от организма другого биологического вида.

Костная пластика может быть:

Костная пластика может быть:

- свободной, когда пересаживаемый фрагмент полностью отделяют от материнской кости,

- и несвободной — трансплантат сохраняет связь с материнской костью.

Костная пластика применяется:

- как самостоятельная операция с целью возмещения дефекта кости, восстановления целости или изменения формы кости;

- для стимуляции костной регенерации как компонент основной операции, например как дополнение при металл остеосинтезе;

- как комбинированная КП, когда один костный трансплантат (обычно алло-) служит фиксатором костных фрагментов, а второй (чаще ауто-) является строительным материалом для мозоли и стимулятором костной регенерации.

История развития костной пластики

Попытки пересадки костной ткани человеку производились в глубокой древности. Научно обоснованные пластические пересадки кости были начаты в 19 в. Вальтер (Ph. Walther, 1821) и Вольфф(1. Wolff, 1863) сообщили об успешной трансплантации костных отломков черепа. Макъюин (W. Macewen, 1882) удалил у трехлетнего малышка почти весь диафиз плечевой кости, пораженной остеомиелитом. Через два года образовавшийся дефект плечевой кости был замещен алло трансплантатом, полученным из ампутированной конечности другого больного. А. Понсе (1887) при лечении ложного сустава большеберцовой кости произвел пересадку фаланги большого пальца стопы, взятого из ампутированной конечности.

Основоположником костно-пластической хирургии в нашей стране является Н. И. Пирогов, который в 1852 г. произвел ампутацию стопы, пересадив на резецированную суставную поверхность большеберцовой кости задний отдел пяточной кости вместе с мягкими тканями. Своей операцией Н. И. Пирогов положил начало трансплантации кости на питающей ножке.

В 1858 и 1867 гг. появились экспериментальные исследования Оллье (L. Ollier), посвященные свободной пересадке костных фрагментов. Оллье считал, что аут трансплантат приживает, растет и функционирует в организме. Главное значение при этом он придавал надкостной, считая, что при пересадке кости без надкостницы трансплантат погибает. Об этом также писали в своих работах Е. И. Богдановский (1861) и И. А. Бредихин (1862).

Новым этапом развития учения о КП были экспериментальные исследования И. В. Радзимовского (1881). Он установил, что после пересадки остеоциты погибают, а костная ткань рассасывается, постепенно замещаясь новообразованной костью из прижившей надкостницы. При пересадке кости, лишенной надкостницы, процесс регенерации происходит, но более замедленно. В своих опытах с пересадкой мертвых костей И. В. Радзимовский показал роль костного ложа в регенераторных процессах. Эти важные данные были затем подтверждены исследованиями Барта, Маршана, Аксхаузена (A. Barth, G. Mar- chant, G. Axhausen) и др.

В 1895 г. Барт пришел к выводу, что пересаженные кости при любом виде пластики всегда погибают целиком со своей надкостницей и костным мозгом. Трансплантаты постепенно рассасываются и одновременно замещаются новообразованной костью. Процесс регенерации при этом всегда исходит из костного ложа и идет по типу «ползущего» постепенного замещения омертвевшей костной ткани. Трансплантат активно не участвует в процессе регенерации, а является раздражителем для остеобластов костного ложа. Хотя эти взгляды Барта получили широкое распространение, однако его выводы о полной гибели трансплантата встретили возражения.

В 1909 г. в своих работах Аксхаузен утверждал, что при аутопластике постепенно погибает почти вся костная ткань трансплантата, однако при этом сохраняют свою жизнеспособность клетки надкостницы и костного моего. Они и служат главными источниками новообразования кости. Аксхауэен считал поэтому, что лучшим материалом для костной пластики является аут трансплантат, взятый с надкостницей и костным мозгом. Мертвая костная ткань трансплантата рассасывается остеокластами и замещается новообразованной остеоидной тканью, переходящей потом в костную ткань.

В 1910—1914 гг. Н. Н. Петровым, Н. И. Башкирцевым и А. А. Немиловым были произведены эксперименты для выяснения вопроса об источниках регенерации пересаженной кости. Согласно этим исследованиям, при свободной пластике костей постепенно отмирают все элементы трансплантата.

Процесс образования новой кости

В образовании новой кости принимают участие как клеточные элементы костного ложа и отчасти самого трансплантата, так и клетки окружающей вне костной соединительной ткани. Костный трансплантат, как правило, постепенно замещается костной тканью, происходящей из тканей ложа реципиента, сам же трансплантат исполняет роль каркаса для этого регенерата.

Считается установленным, что костная ткань трансплантата при пересадке хотя и лишается своих остеоцитов, но сохраняет свои жизненные свойства в основном веществе, проявляющиеся в процессах рассасывания и созидания. Ткань трансплантата, рассасываясь, замещается новообразованной костью.

Этот процесс означает не гибель трансплантата в обычном понимании этого слова, а перестройку его, то есть процесс физиологический.

Для ауто трансплантата характерны общие номера регенерации, но при аллопластике она протекает более замедленно, что связано с необходимостью преодоления иммунологической несовместимости ткани.

Поэтому более благоприятными для КП являются ауто трансплантаты.

Быстрее других перестраиваются трансплантаты, богатые спонгиозной тканью,— их используют преимущественно для стимулирования регенерации.

Выбор трансплантата

Вид трансплантата определяется целью КП.

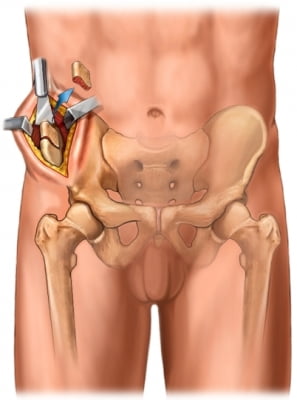

Так, при лечении ложных суставов применяют прочные массивные кортикальные трансплантаты. Для замещения костных полостей обычно применяют фрагментированные трансплантаты в виде щебенки или стружки. Трансплантаты берут обычно из большеберцовой кости, из крыла подвздошной кости и реже из других костей.

Несмотря на то что по биол. свойствам аутопластика является лучшим методом, она не может полностью удовлетворить возрастающие запросы костно-пластической хирургии из-за своих ограниченных возможностей в смысле количества, размеров и формы трансплантатов. Поэтому все большее значение в травматологии и ортопедии приобретает костная аллопластика.

Способы заготовки и консервации аллогенной костной ткани изучены подробно, благодаря чему алло трансплантация широко вошла в практику костно-пластической хирургии. Разработаны методы консервации трансплантатов в жидких и плотных средах, консервации охлаждением, замораживанием, лиофилизацией и т. д. Большое практическое значение имела организация костных банков для заготовки и хранения алло трансплантатов. Определенное распространение получила разновидность аллопластики — брефопластика.

Ксенопластика применяется крайне редко. Ксеногенные ткани заготавливают для клинических целей от животных. Ксенотрансплантаты используют в виде вываренной, мацерированной или консервированной кости. Антигенные свойства ксеногенных тканей, как и алло трансплантатов, могут быть в значительной степени ослаблены консервированием. Ксенотрансплантаты также замещаются новообразованной костью, но этот процесс длится значительно дольше, чем при аутопластике. В связи с этим возможно (при необходимости) сочетание медленно рассасывающегося ксенотрансплантата как фиксатора и более ценного в биол. отношении аут трансплантата.

Показания для костной пластики

Костная ауто- и аллопластика показана при:

- оперативном лечении несросшихся переломов, ложных суставов и дефектов костей,

- проведении переднего или заднего спондилодеза, артродеза, пластических операций на суставах,

- ампутациях и различных реконструктивных операциях на костях.

Замещение суставных концов костей диафизов или целиком отдельных костей (напр., при злокачественных опухолях последних) получило заметное распространение, что связано с развитием методов приготовления костных алло трансплантатов больших размеров.

Противопоказанием для К. п. является наличие сопутствующих воспалительных явлений, кожных поражений в виде язв, фурункулов, пиодермии и т. д. Однако К. п. в некоторых случаях используется при оперативном лечении остеомиелита и инфицированных ложных суставов.

Техника костной пластики

Общие требования, предъявляемые к технике операции, сводятся к строгой асептике, бережному обращению с тканями, тщательной остановке кровотечения, правильной подгонке трансплантата для плотного его контакта с ложем реципиента на возможно большей площади, тщательному покрытию его мягкими тканями с послойным ушиванием раны и наложением фиксирующей повязки. Выбор способа

КП определяется в основном особенностями местного процесса.

Внедрение в практику ультразвуковых инструментов для резки и соединения костей значительно облегчило выполнение многих костнопластических операций. С помощью ультразвука стало возможным готовить трансплантаты и ложе для них любой необходимой формы, а также прочно соединять костные фрагменты (см. Ультразвук в травматологии).

Пластика скользящим трансплантатом по Xахутову производится гл. обр. при ложных суставах большеберцовой кости без диастаза. Из передневнутренней поверхности кости после продольного разреза надкостницы циркулярной пилой выпиливают широкую костную пластинку длиной в 15—20 и шириной в 1—1,5 см (из обоих концов кости до костномозгового канала). После получения трансплантата края отломков освобождают от рубцовой ткани, щель ложного сустава заполняют костной стружкой. Трансплантат поворачивают на 180° (дистальный конец его становится проксимальным), перекрывая место ложного сустава, и укрепляют его кетгутовыми швами и, если необходимо, винтами.

Пластику по Гревсу — Вруну применяют при ложных суставах с дефектом кости. После под надкостничного выделения отломков вскрывают костномозговые полости, костный дефект заполняют трансплантатом, взятым из большеберцовой кости вместе с надкостницей и слоем губчатого вещества. Свободное пространство между отломками, кроме того, заполняют костными стружками и осколками, полученными при обработке концов отломков. Эта операция применяется редко.

Пластика по Матти. При этом виде К. п. производят освежение концов отломков, вскрывают костномозговые полости и в отломках выдалбливают глубокие желоба длиной 6—8 см. После сопоставления отломков желоба заполняют губчатым веществом кости, взятого из большого вертела или из большеберцовой кости, а также стружками, полученными при образовании желобов.

Пластика по Фемистеру показана при фиброзных ложных суставах без смещения отломков. Поднадкостнично освобождают в зоне ложного сустава отломки и, не нарушая фиброзного соединения, укладывают трансплантат, перекрывая щель ложного сустава. Трансплантат берут из крыла подвздошной кости или из большеберцовой кости.

Пластика пристеночным трансплантатом по Богданову производится в сочетании с металлическим остеосинтезом. Поднадкостнично выделяют концы отломков, составляющих ложный сустав, вскрывают костномозговые полости, сопоставляют отломки и фиксируют их металлическим штифтом внутрикостно или металлической пластинкой. После этого на освеженную боковую поверхность обоих отломков укладывают ауто- или алло трансплантат, метод часто применяют при ложных суставах без большого укорочения.

Костно-надкостничная декортикация впервые была выполнена Оллье. Ее широко применяют в практике ортопедии, обычно как дополнение к К. п. другими способами. При замедленной консолидации и «тугих» (малоподвижных) ложных суставах она может быть использована как самостоятельная операция.

В зоне ложного сустава долотом сбивают тонкие пластинки кортикального слоя вместе с покрывающей их надкостницей и мышцами. Т. о., вокруг зоны повреждения кости создается костно-надкостничный футляр с сохраненной васкуляризацией и иннервацией, что обеспечивает благоприятные условия остеогенеза. После производства основной костно-пластической операции рану послойно зашивают.

Интраэкстрамедулярную пластику по Чаклину применяют для лечения ложных суставов и обширных дефектов длинных трубчатых костей. Производят экономное освежение концов отломков и их сопоставление. Интрамедуллярный трансплантат берут из проксимального конца большеберцовой кости без надкостницы, экстрамедуллярный — с надкостницей. Трансплантат без надкостницы вбивают поочередно в костномозговую полость обоих отломков, а трансплантат с надкостницей укладывают снаружи в подготовленное ложе и укрепляют кетгутом (рис. 4).

Костная пластика по типу вязанки хвороста. В 1961 г. М. В. Волков предложил метод замещения костных дефектов и полостей тонкими пластинами замороженной кортикальной аллогенной кости без надкостницы, фиксированными друг с другом кетгутовыми циркулярными швами в связку, напоминающую вязанку хвороста.

Метод биостимуляции по Зацепину. В 1931 г. Т. С. Зацепин для ускорения роста конечности у детей с последствиями полиомиелита применил метод, который он назвал «биологической стимуляцией». Он вбивал штифт из вываренной ксеногенной кости в большой вертел и в дистальную часть бедра над мыщелками, считая, что костный трансплантат в процессе рассасывания вызывает усиленную гиперемию, повышающую функцию ростковой зоны. Широкого применения метод не получил.

Несвободная практика костной пластики

Для замещения дефекта одной или двух парных костей голени (большеберцовой) или предплечья (лучевой кости) производят несвободную пересадку одной кости в другую. Напр., метод Гана заключается в замещении дефекта большеберцовой кости фрагментом малоберцовой. После пересадки малоберцовая кость значительно утолщается и востоящим концом отломка. После окончания дистракции создают компрессию на стыке отломков.

Оперативное удлинение голени но методу Дедовой заключается в Z-образном удлинении пяточного (ахиллова) сухожилия, сухожилий длинной, короткой малоберцовой мышц и передней большеберцовой, косой остеотомии малоберцовой кости, Z-образной остеотомии большеберцовой кости с фиксацией костных фрагментов на дистракционном аппарате Гудушаури, выполняет функцию большеберцовой кости. Операцию производят в два этапа. Обнажают проксимальный фрагмент большеберцовой кости и на передней ее поверхности выдалбливают желоб, в который помещают дистальный конец резецированной на этом же уровне малоберцовой кости. Вторым этаном производят подобную же операцию и на дистальных фрагментах большеберцовой и малоберцовой костей.

Реконструктивная костная пластика

КП входит составным элементом в различные реконструктивные операции, например, исправление деформаций, замещение суставных концов костей, удлинение конечности и др. Исправление деформации и удлинение кости производят с помощью дистракционно-компрессионных аппаратов (методы Илизарова, Дедовой, Вассер- штейна) или с помощью различного вида остеотомий (методы Богданова, Богораза, Шпрингера).

Метод замещения дефектов трубчатых костей путем удлинения одного из отломков был предложен Г. А. Илизаровым в 1967 г. Он основан на том, что постепенная дистракция костных отломков активизирует костную регенерацию на мосте возникновения диастаза. Производят косую остеотомию одного из отломков, чаще всего в области верхнего метаэиифиза. Отделенный фрагмент низводят в зону дефекта направляющими спицами но 0,25 мм 3—4 раза в день до контакта, следует начинать не ранее 10— 12 дней после операции и проводить его постепенно. По окончании периода растяжения конечность фиксируют тем же аппаратом в течение 3 мес.

Метод Вассерштейна — метод удлинения бедра или голени при укорочении конечности не менее 4 см с применением трубчатого алло трансплантата. Операцию производят в два этапа. Сначала удлиняют сухожилия функционирующих мышц, а затем делают поперечную остеотомию бедренной кости и вводят интрамедуллярно металлический штифт. С помощью дистракционного аппарата через 7 дней после операции производят дистракцию ежедневно по 2 мм до величины необходимого удлинения. На втором этапе диастаз между отломками замещается костным трубчатым алло трансплантатом. На трансплантате предварительно создается продольный паз соответственно толщине сечения металлического штифта. Отломки с трансплантатом подвергают компрессии тем же аппаратом.

Сегментарная остеотомия по Богданову заключается во множественном поперечном рассечении кости, исправлении деформации и фиксации костных фрагментов металлическим штифтом, к-рый создает условия для восстановления структуры и формы трубчатой кости.

Сегментарная остеотомия по Богоразу производится при необходимости псправленпя укороченпя и искривления бедра. Бедренную кость чрез надкостнично рассекают двумя сечениями на косые сегменты и затем подвергают дистракции скелетным вытяжением.

Операцию Шпрингера производят для исправления больших рахитических искривлений голени. Поднадкостнично обнажают и резецируют большеберцовую кость у верхней и нижней границы искривления. Свободный фрагмент кости вынимают и распиливают на сегменты высотой в 1—2 см. Малоберцовую кость пересекают и голень выравнивают.

В периостальный футляр укладывают один за другим костные сегменты в одну линию, для чего часть из них поворачивают на 180°.

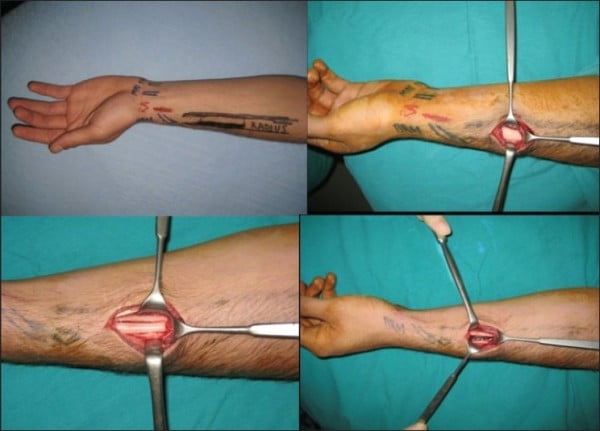

Использование костного трансплантата для реконструкции носовой перегородки

Место проведения: отделение пластической хирургии Эскишехирского военного госпиталя (Эскишехир, Турция).

Оригинал статьи: ссылка

донорский трансплантат — лучевая кость